遠東新兩度入選《商業周刊2025 碳競爭力百強》低碳創新為產業之冠

距離台灣碳費正式開徵僅剩倒數40天,企業即將步入一個「碳排即成本」的新世界 。《商業周刊》與國立臺灣大學風險社會與政策研究中心合作,今日公布規模最大、競爭最激烈的「2025 碳競爭力百強」調查!

調查結果:企業即將正式步入1:30的世界

商周根據高碳排上市公司碳排與費率試算發現:提前佈局減碳的企業,一年被碳費侵蝕的淨利可能僅千分之三;若完全不做,淨利損失可能擴大到近一成。換言之,做與不做之間,財務衝擊最高可達 1:30。

若以上市公司平均碳排計算,碳費侵蝕淨利的差距也達1:3 倍,顯示碳費一旦進入財報,企業間的競爭不再是概念或願景,而是以財務數字呈現的真實落差。

台大風險中心主任周桂田指出:「前三年企業仍在準備期,今年正式進入制度化軌道。競爭不再是『有沒有做』,而是『做得深不深、快不快』。明年碳費進財報後,差距只會更明顯。」

企業階級正式成形:百強減碳12%,落後者碳排反增

今年共有 582 家上市公司進入量化評比,為調查四年來規模之最。然而在樣本擴大與制度成熟化的背景下,競爭也更加劇烈:僅有 24 家企業連續四年站上百強,僅占全部本次調查的上市公司 4%。這代表台灣企業間的差距正在制度壓力下迅速拉開。

台灣企業正式出現結構性的「三層梯隊」,強弱差距首次完整量化 :

• 第一梯隊(連四年百強):僅有 24 家企業達成此成就,佔整體 4%。平均減碳 12%、碳生產力成長 8%。

• 第二梯隊(今年百強):平均減碳 10.3%、碳生產力成長 9.2%。

• 第三梯隊(非百強企業):平均碳排不減反增,反向上升 1.4%。

商周碳競爭力評委、國立台北大學教授李堅明指出,這是四年來第一次出現這麼清楚的階層分化,從邊界一致、法遵到資料可信度,今年的結果顯示台灣企業的碳競爭力基本盤已建立。他強調,下一階段比的不是「有沒有做」,而是細節與成熟度。

贏家特徵:制度早一步、長期累積成效

今年商周調查的企業比往年多三成,要能站穩百強名單,難度比以往更高。調查發現,這些減碳贏家具備共同特徵:擁有穩定的減碳成果、清晰的跨部門治理機制,以及更強的抗風險能力。今年百強的平均碳排減少率達到10%,與去年的百強表現相近,顯示唯有持續、穩健、不懈的減碳,才能站穩領先地位。

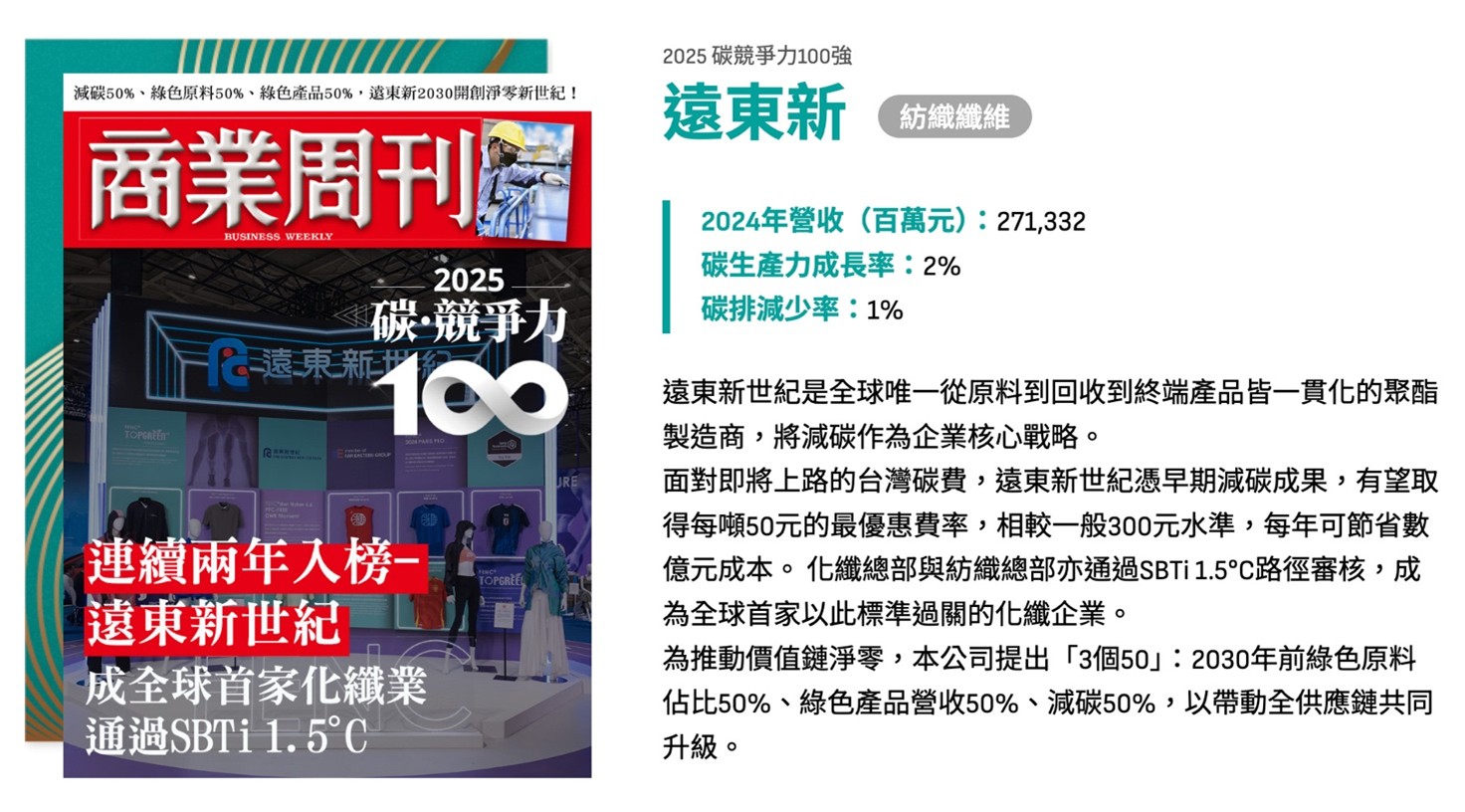

遠東新兩度入選碳競爭力百強,在逐年大幅降低碳排同時,持續創造營收成長,並在今年低碳創新問卷分數上,成為產業之冠。(圖 / 商業周刊提供)

商周碳競爭力評委、企業永續發展協會秘書長莫冬立指出:「百強企業共同特徵很一致:制度早一步建立、創新能長期累積,並能用數據證明成效。」

治理大幅升級!董事會成 ESG 新戰情中心

面對嚴峻考核,台灣企業展現前所未有的治理決心,呈現首次「治理躍升」現象 :

•79% 上市公司將永續委員會提升到董事會層級(去年 64%)

•74% 揭露範疇三碳排(去年 57%)

商周碳競爭力評委、KPMG 永續發展執行副總林泉興指出:「今年最明顯的分水嶺,是企業有沒有導入碳管理系統。沒有系統的企業在資料品質、追蹤速度與決策能力上已開始落後。」

成熟期的隱憂:創新動能下降,再生能源成關鍵落差

儘管治理架構完備,但調查也發現企業進入「成熟期」後的疲態與隱憂。本屆問卷回覆顯示,再生能源使用差距開始明顯擴大、供應鏈減碳行動下滑,且減碳創新投入減少。

台大風險中心主任周桂田指出:「前三年是擴張期,今年是成熟期。能否深化制度、讓行動更精準,是下一輪的關鍵。否則很可能從百強掉出。」

他以數據強調差距:「使用三種以上再生能源的企業平均可達約4.5%減碳成果;完全未使用的企業碳排則平均上升6%。」

碳競爭力,成為台灣企業下一個十年的核心語言

2025 年是碳費正式進入財務制度的第一年。《碳競爭力百強》所呈現的不是一份名單,而是台灣企業競爭力的分水嶺:會減碳的企業跑得更快,也更會賺;沒有建立制度的企業,將面臨碳費與供應鏈的雙重壓力。

周桂田總結:「制度建立後,企業之間的差距會變得更細緻,不深化就會掉出百強。」

2025 年,台灣企業已站在新的起跑點。《碳競爭力百強》點出的,是下一個十年誰能站穩、誰會被時代淘汰的真實軌跡。

關於《商業周刊》2025碳競爭力百強完整百強名單與深度分析,請參閱最新一期《商業周刊》。

碳競爭力百強歷年名單:https://www.businessweekly.com.tw/Event/Carbon-competitiveness/